【みなとみらい IP Navigator】ADCの開発・知財戦略:2つの開発モデルの紹介

この記事の執筆者

弁理士 村松 大輔(プロフィールはこちら)

■専門分野

医薬品、再生医療、細胞培養、組み換えタンパク質、ペプチド製剤、核酸医薬、抗体医薬、細胞外小胞、遺伝子組み換え、遺伝子編集、PCR、次世代シーケンサー、DNA鑑定、バイオインフォマティクス、菌株、質量分析、イムノアッセイ、農業科学、化粧品、食品こんにちは。みなとみらい特許事務所の弁理士、村松大輔です。

先日の記事「次世代抗体医薬の技術動向と特許戦略」では、抗体薬物複合体(ADC)は「抗体」「ペイロード(薬物)」「リンカー」という3つの要素から構成されるため、その特許関係が非常に複雑になることをお話ししました。今回はその具体的な事例として、異なる開発・知財戦略から生まれたADCの成功モデルを2つご紹介します。

自社一貫開発モデル:エンハーツ®

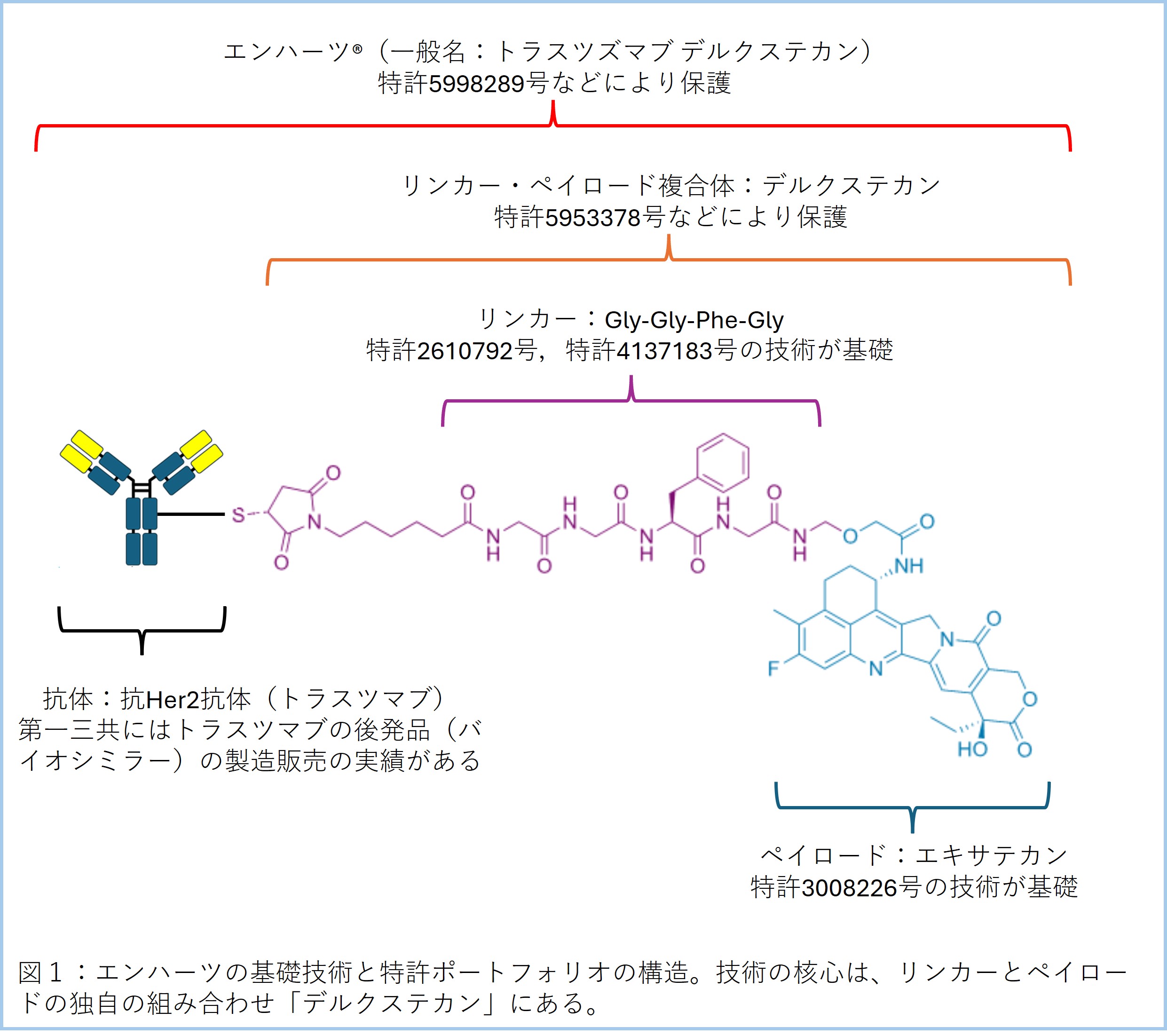

まず、自社技術を基に開発された第一三共の「エンハーツ®」(一般名:トラスツズマブ デルクステカン)」の事例を分析します。

エンハーツ®は以下の技術要素によって構成されています。この製品の成功は、自社(統合前の旧第一製薬と旧三共を含む)の現在及び過去の技術資産を融合させた点にあります。- 抗体:エンハーツに用いられる抗体は、抗Her2抗体(トラスツマブ)です。抗体医薬の研究開発で培われてきた旧三共のノウハウが基盤となっています。ちなみに、トラスツマブそれ自体は、ジェネンテックが開発したものであり(特許4124480号など)、日本における製造販売元は中外製薬、商品名は「ハーセプチン」。第一三共はハーセプチンの後発品(バイオシミラー)を開発し、薬事承認を受けて製造販売をしていたという経緯があります。

- ペイロード: 1995年に旧第一製薬とヤクルト本社によって出願されたエキサテカンという薬物が技術的基盤となっています(特許3008226号)。エキサテカンは、かつて開発が進められ、有望な薬効を示しながらも、最終的に開発中止となっていた化合物です。

- リンカー:エンハーツに用いられる特徴的なリンカー(Gly-Gly-Phe-Gly)の基礎技術は、1994年や1997年にディ・ディ・エス研究所・第一三共によって出願された特許技術に遡ることができます(特許2610792号、特許4137183号)。

- リンカー・ペイロード複合体:そして、開発したリンカーとペイロードを特定の組み合わせで結合させたデルクステカンという複合体そのものが、2013年に第一三共によって出願され、特許となっています(特許5953378号など)。これまでのADCには一つの抗体に搭載できるペイロードの数が限られ、かつ、数にばらつきがあることによる薬物分布の不均一性の課題や、搭載ペイロード数が多いと製剤化した際に凝集が起きやすいという課題がありました。デルクステカンはこれらの課題を解決する画期的なリンカーとペイロードの組み合わせからなります。

- 最終的なADC:最後に、デルクステカンとトラスツマブを結合させた最終製品であるエンハーツ®(一般名:トラスツマブ デルクステカン)が、2016年に第一三共によって出願され、特許によって保護されています(特許5998289号など)。

このようにエンハーツ®は、自社の現在及び過去の技術資産を融合させることによって開発されました。

技術の核心部分であるデルクステカンは、最終製品であるエンハーツ®を保護する特許とは独立した特許によって保護されています。これによって、デルクステカンを別の抗体に結合させた製品も包括的に権利保護されており、デルクステカンを「プラットフォーム」として水平展開しやすいようになっています。プラットフォーム提供モデル:ベドチン

上述のエンハーツ®におけるデルクステカンのように、ADC開発では、特定のリンカー・ペイロード技術(ADCの性能を決定づける薬物である「ペイロード」と、それを抗体に繋ぐ「リンカー」を、あらかじめ一つの機能的なセットとして設計した、ひとまとまりの技術)が「プラットフォーム」として、複数の異なる製品の基盤となることがあります。

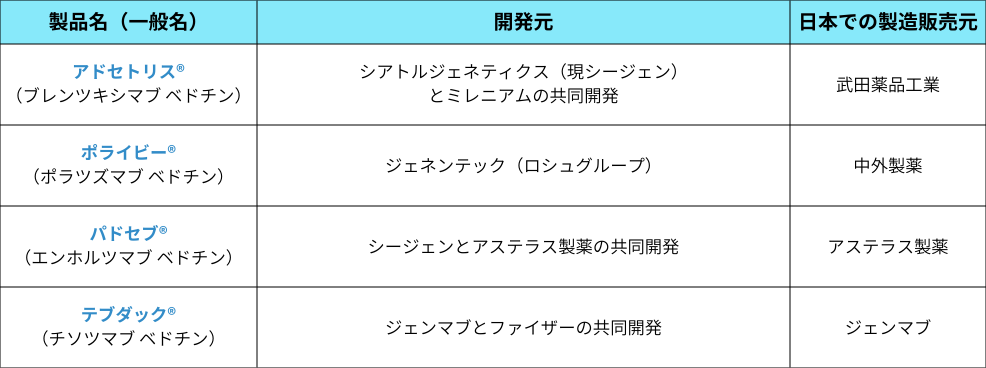

プラットフォームとしてのリンカー・ペイロード技術の代表例として、シアトルジェネティクス(現シージェン)が開発したベドチンが挙げられます。ベドチンは、承認されたADCのうち、「アドセトリス®」「ポライビー®」「パドセブ®」「テブダック®」という4つの製品に採用されており、プラットフォームとしてのリンカー・ペイロード技術の重要性を示しています。

ここで注目すべきは、以下の表に示すように、ベドチンという同一のプラットフォームを基にした製品が、それぞれ異なる企業によって開発され製造販売されている点です。

なぜ、同じプラットフォーム技術を持つ製品が、異なる会社から販売されるという状況が生まれるのでしょうか。

その理由はライセンス戦略にあります。

シージェンは、他の製薬会社と共同開発契約・ライセンス許諾を行うことで、プラットフォームであるベドチンを複数のADC製品に展開しています。

シージェンがベドチンを提供し、ライセンス先の企業が自社の抗体と組み合わせる。このビジネスモデルによって、同一のプラットフォームから複数の異なる製品が生まれています。このようなプラットフォームとしてのリンカー・ペイロード技術の活用は、ADC開発における一つの重要なモデルです。実際、ベドチンのようにライセンスアウトされる例の他にも、自社開発したプラットフォーム技術を複数の製品に展開する例も見られます。

例えば、上述の第一三共のデルクステカンはエンハーツ®だけに留まらず、同社が開発する別のADCであるダトロウェイ®(一般名:ダトポタマブ デルクステカン)にも採用されています。

同様に、ファイザーが権利を持つリンカー・ペイロード技術であるオゾガマイシンも、マイロターグ®(一般名:ゲムツズマブ オゾガマイシン)とベスポンサ®(一般名:イノツズマブ オゾガマイシン)という2つの製品に採用されています。考察

今回分析した2つの事例は、ADC開発における代表的な開発モデルを示しています。

- 自社一貫開発モデル:自社で要素技術から最終製品まで一貫して開発し、独自ポートフォリオを築く戦略。開発リスクや投資は大きいですが、成功すれば技術と製品を完全にコントロールできます。

- プラットフォーム提供モデル:自社の強みであるプラットフォーム技術を他社にライセンス提供し、技術の普及とライセンス収入の獲得を目指す戦略。ライセンスを受ける側は、開発リスクを抑え、迅速に製品開発を進めることができます。

どちらの戦略が優れているということではなく、両者ともにADCという治療分野全体の発展に貢献しています。エンハーツのような革新的な独自技術は治療の選択肢を広げ、ベドチンのようなプラットフォーム技術の普及は、多くの企業がADC開発に参入することを可能にしました。

ADCの開発競争が激化する中、自社の強みを活かし、どのような開発戦略・知財戦略を選択するかが、企業の将来を左右する重要な要素となると考えます。

お気軽にご相談・お問い合せくださいませ